Desert Songs: breviario di un viaggio attraverso le contraddizioni dell’Occidente. U2 : la seconda tappa italiana.

Gli U2 all’ Olimpico, domenica 16 luglio 2017: non è estate senza un gran concerto rock. Soprattutto se si va con un gruppo di amici che rimarranno indissolubilmente legati al ricordo di un’avventura fatta di ore in fila sotto al sole cocente, della corsa all’apertura dei cancelli, di stanchezza, stupore, fratellanza, di tutte le chiacchiere e le emozioni del pre-concerto. Eravamo presenti anche alla seconda tappa italiana e ve la raccontiamo andando a snocciolare l’album brano per brano….

Mentre lo stadio si riempie tutto attorno, come con l‘arrivo dell’alta marea, intorno alle 19:00 l’Olimpico abbraccia Noel Gallagher’s High Flying Birds, che scalda il palco con la sua bravura, riproponendo anche brani degli Oasis che fanno subito un dolce “effetto ‘90s”.

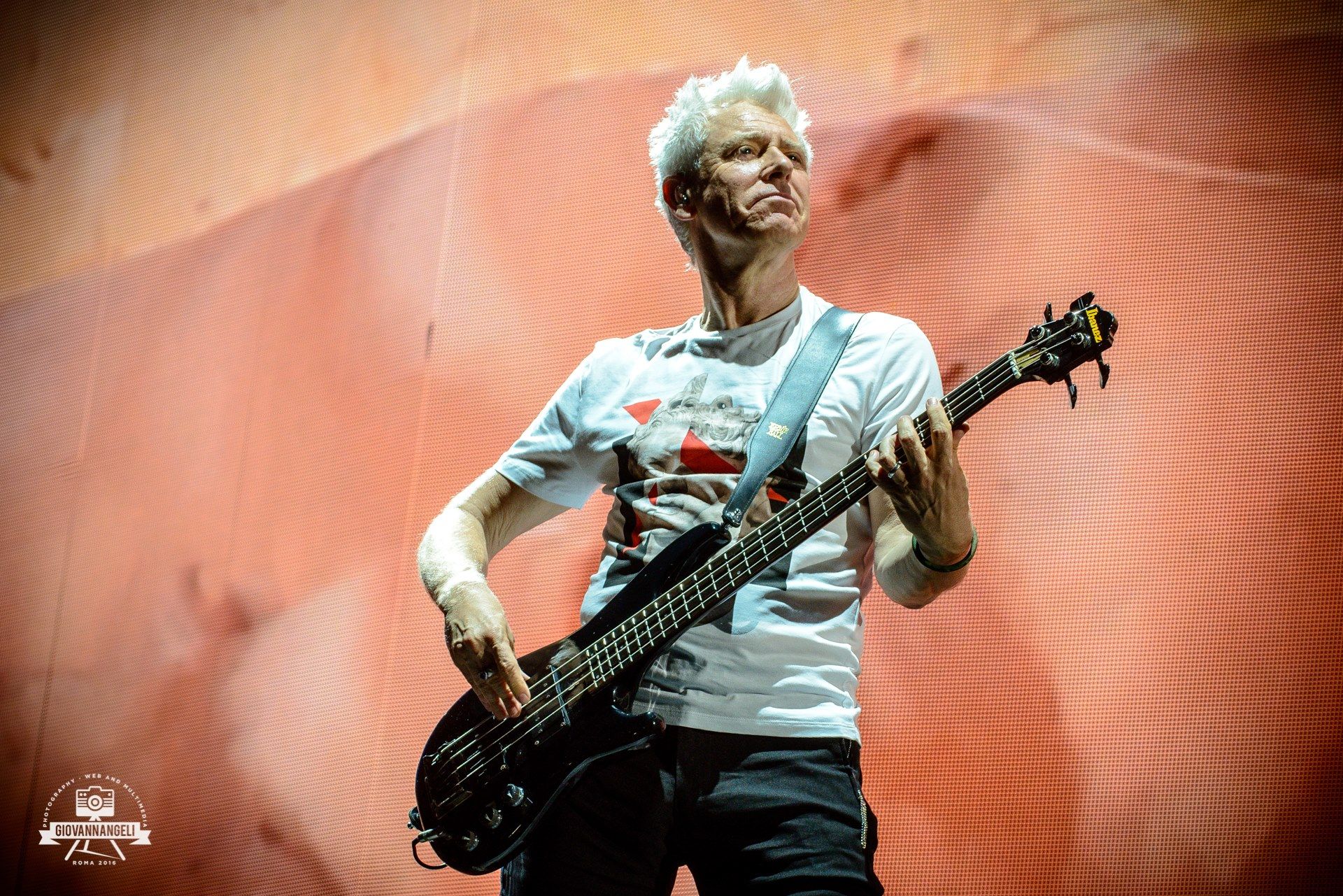

Alle 21:30 salgono Bonovox, The Edge, Adam e Larry. Il concerto è denso, emozionante, carico, adrenalinico, potente, evocativo: praticamente un cocktail micidiale. I grandi concerti rock da stadio stanno diventando rari come gli unicorni: sono sempre meno le band in attività che sono in grado calamitare in 30.000mq più di 60.000 persone, e sono sempre meno contemporanee le band protagoniste di queste notti infiammate.

Le modalità di comunicazione artistica hanno ormai assunto forme del tutto nuove, modificando anche il loro ruolo e impatto sociale, dunque i movimenti musicali/di costume così come li conosciamo -con annessi i loro mastodontici e leggendari tour- stanno abbandonando gli spazi extra large, le “grandi piazze” per così dire, per insinuarsi su canali di altro tipo, più o meno visibili. Ciò avviene ad ondate sempre più frammentarie e meno durature, al passo con la velocità e la fugacità su cui siamo oramai sintonizzati: l’elemento nuovo è che viene meno la caratterizzazione, se non addirittura dominazione, di alcuni nomi o stili sul decennio corrente, a favore della diffusione di massa di nuovi generi, sottogeneri, pseudogeneri, protogeneri.

Chi lo ha vissuto sa che l’esperienza del concerto da stadio è come un’enorme messa laica in cui si ritrova la propria identità e ci si avvicina all’umano concetto di “unione”, tra il sacro e il profano. “One…but we’re not the same, we get to carry each other, carry each other”. È un momento personale e sociale molto interessante.

Appare sbalorditivo come quei brani che oggi compiono 30 anni ci parlino ancora di attualità, di noi e della società in cui viviamo.

Dove? nel deserto: The Joshua Tree Park, California, 1987.

Cosa? Alla ricerca delle radici del rock e del gospel americano.

È tempo di scelte cruciali: a neanche 27 anni i quattro dublinesi sono già stati benedetti da Rolling Stone come “il miglior gruppo degli anni Ottanta”. The Joshua Tree è dunque il loro pellegrinaggio verso l’eldorado del rock: un viaggio colmo di giovanile stupore che si trasformerà in rabbia, mitigato dalla guida esperta di due guru come Brian Eno e il suo pupillo Daniel Lanois. L’etichetta discografica è come sempre la Island.

I testi si fanno sempre più infarciti d’impegno sociale e politico, un percorso in controtendenza nel decennio vanesio per antonomasia, gli anni ’80, percorso simile per certi versi a quello seguito dai loro grandi amici REM, che fanno furore sull’altra sponda dell’Atlantico.

Il titolo originario dell’album doveva essere “Desert Songs”, il cui artwork fotografico in bianco e nero viene affidato al raffinato Anton Corbijn, artista danese che con i quattro dublinesi instaura il sodalizio più longevo della sua carriera fotografando il loro tour US e dirigendo alcuni video (altra notevolissima collaborazione c’è stata e c’è tuttora nel visual –photo&video- dei Depeche Mode, ma si ricordano anche i booklets per Springsteen, Nick Cave, Siouxsie’s second band The Creatures, Bryan Adams, Metallica, The Rolling Stones, Simple Minds, R.E.M., The Bee Gees).

Il nuovo titolo dell’album, “The Joshua Tree”, fa specifico riferimento alla Yucca brevifolia, detta appunto albero di Giosuè, pianta originaria del sud ovest degli Stati Uniti e unico albero in grado di sopravvivere alle avversità del deserto.

Nella recensione la rivista Rolling Stone accoglie il disco scrivendo: «La bellezza selvaggia, la ricchezza culturale, il vuoto spirituale e la feroce violenza dell’America vengono esplorati con queste canzoni del deserto.» Infatti nell’album si contrappongono la rabbia per la politica estera degli USA dell’amministrazione Reagan in America Latina, ed il fascino profondo per la campagna americana, con l’incanto dei suoi spazi immensi e l’ideale di libertà che ciò rappresenta.

Gli U2 sono diventati con The Joshua Tree la quarta rock band a comparire sulla copertina di “Time” (dopo i Beatles, The Band e The Who). L’album ha venduto circa 28 milioni di copie in tutto il mondo.

CHAPTER ONE: DOVE LE STRADE NON HANNO NOME

“Where The Streets Have No Name” ha un’intro da antologia del rock e prepara il decollo per una partenza perfetta: nei primissimi minuti di apertura ti scaraventa in uno spazio aperto, il più possibile lontano da dove ti trovi ora. È una vera e propria corsa liberatoria, a più non posso, in un misto tra fuga e ricerca. Perfetta l’apertura con il verso “I want to run” che dichiara subito le intenzioni dei quattro 26enni. Lo spunto del testo è un viaggio in Etiopia che Bono fece con la moglie dopo il Live Aid ’85, e l’immagine rimanda a quelle terre scomposte e non codificate, senza nome appunto. Ma c’è anche un altro significato che si aggancia all’Irlanda, come rivelò lui stesso: “A Belfast, a seconda della via dove qualcuno abita si può stabilire, non solo la sua religione, ma anche quanti soldi guadagna – addirittura a seconda del lato della strada dove vive. Così cominciai a scrivere di un posto dove le vie non hanno nome”. Contribuirà alle fortune del brano anche un videoclip-documentario che mostra un’esibizione a sorpresa del gruppo sul tetto di un edificio a Los Angeles, con il traffico impazzito e la polizia in panne. Ovvio riferimento al miticissimo e celeberrimo “Rooftop concert” dei Beatles nel 1969 a Londra. Le radici, le radici….

CHAPTER TWO: NON HO ANCORA TROVATO QUELLO CHE STO CERCANDO

La folgorazione dell’ouverture si stempera nell’andatura morbida di “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” in cui Bono è alle prese con un gospel dagli accenti biblici che si interroga sulle difficoltà della fede: dichiarò che è un inno al dubbio più che alla fede. “Ho scalato le più alte montagne per cercarti… ho percorso deserti… credo nel regno che verrà, laddove i colori si fonderanno in uno… ma ancora non ho trovato quello che cercavo”: si tratteggia anche qui la nota spiritualità che ha sempre caratterizzato il quartetto, proveniente, non dimentichiamocelo, da una terra permeata di fede e religione – tanto che i testi dei primissimi U2 sono fin troppo pii (pensiamo a “Gloria”). Qui non c’è la fede, ma si è sul versante della spiritualità, l’aspetto che Bono di qui in poi porterà avanti in quanto “rivoluzione verso un mondo violento e materialista”. Si tratta però di una spiritualità terrena, che non ha nulla a che fare con tematiche esoteriche o celesti ma è piuttosto vicina alla figura di un Cristo umano che porta la sua croce. Durante un’intervista, un giornalista chiese a Bono se lui avesse trovato quello che stava cercando (parafrasando il titolo del brano). Bono, divertito, rispose che questa fosse una frase di The Edge e che da quel titolo aveva tratto l’ispirazione per scrivere la canzone. Comunque rassicurò l’intervistatore dicendo che di sicuro non stava cercando la Coca-Cola.

CHAPTER THREE: CON O SENZA DI TE

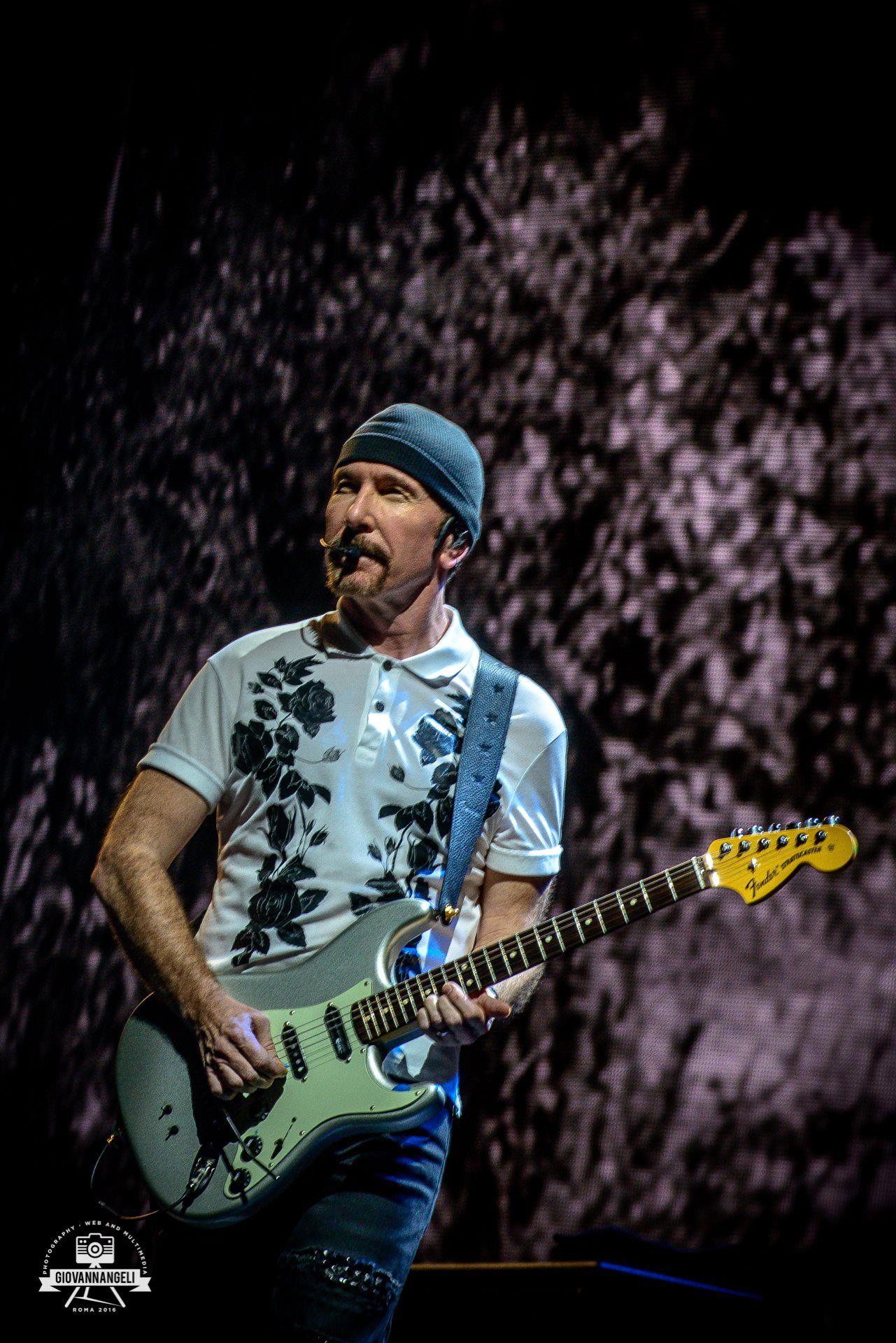

Completa la tripletta-killer iniziale “With Or Without You”, sorta di “bolero rock” che plana sulle corde della “infinite guitar” di The Edge (la chitarra dal sustain regolabile a piacimento).

Controversa appare l’interpretazione del testo: ad un orecchio disattento sembra che il tema portante sia la fine dolorosa di una storia d’amore, ma in realtà parla del complesso e sentito rapporto di Bono con la cristianità di cui si è poc’anzi appena parlato. Qui il narratore non è più alla ricerca, ma si ferma e si interroga sull’amore incondizionato di Cristo che si è sacrificato per la razza umana, scontandone i peccati senza ricevere nulla in risposta. Il punto di vista è quello di Cristo, che è lì da solo a soffrire “con o senza di noi”: e qui c’è il gioco di parole: in inglese YOU puoi essere sia TU che VOI – dunque noi siamo la controparte amata che però non contraccambia.

Eccoci qui allora: ci sveliamo per quello che siamo (inaffidabili) e non amiamo abbastanza chi è venuto per noi. È straziante perché l’amore non può essere a metà, o è tutto o niente, da qui il dolore della voce narrante: “Ho le mani legate Il mio corpo è ferito mentre lei mi tiene Nulla è rimasto da vincere Nulla da perdere E tu sveli troppo di te”

CHAPTER FOUR: SPARA AL CIELO AZZURRO

Il prologo dell’album si chiude e allora parte la ruvida e potente “Bullet The Blue Sky”: una feroce denuncia della politica imperialista dell’America in Nicaragua e in El Salvador. Pezzo che trascina i live in modo molto coinvolgente.

Durante l’amministrazione Carter e Reagan si promosse una politica basata sul finanziamento di gruppi paramilitari volti a destabilizzare tali paesi. Bono negli anni 85-86 constatò in prima persona la drammatica situazione di nazioni messe in ginocchio dall’embargo economico imposto dagli USA e dalla guerra civile dei “Contras” finanziata sempre dagli Stati Uniti. Qui si inizia a prendere a schiaffi l’altra faccia dell’America, il lato oscuro di una terra che i quattro tanto amano. È simbolico della contraddizione in cui si vive in Occidente, in Europa come in America.

Il sound della canzone rievoca atmosfere di guerriglia, scandite dal basso pulsante di Adam Clayton e dai riff della Fender Stratocaster di The Edge che mimano perfettamente il rombo degli aerei da guerra. Larry perfetto come sempre, qui rimanda a ritmi marziali. E nei live il pubblico tiene il tempo: un-CLAP, un-CLAP CLAP. Ad un certo punto della loro carriera gli U2 hanno iniziato ad introdurre la canzone proiettando su uno schermo il nome dei cinque paesi che esportano il maggior numero di armi al mondo e successivamente si fa notare come questi coincidano con i membri permanenti dell’Onu.

Bono nella parte finale della canzone chiama in causa, non solo gli Stati Uniti come nella versione originale, ma i maggiori paesi industrializzati. I versi “This guy comes up to me /His face red like a rose on a thorn bush / Like all the colors of a royal flush / And he’s peeling off those dollar bills / Slapping them down” sono riferiti direttamente a Reagan, in diretta accusatio. “Attraverso il campo vedi il cielo squarciato Vedi la pioggia attraverso una ferita aperta Battere sulle donne e i bambini Che corrono Tra le braccia Dell’America”.

CHAPTER FIVE: CORRERE PER RIMANERE IMMOBILI

Il blues semiacustico di “Running To Stand Still” lavora per sottrazione: scarnificando gli arrangiamenti -una slide, qualche ricamo di elettrica, poche frasi di piano, l’armonica finale- e lasciando il proscenio a Bono, per narrare la desolazione degli eroinomani dublinesi tra le Seven Towers, i sette palazzoni popolari dove i tossici andavano a bucarsi negli anni ‘70 e ‘80 (sobborgo di Ballymena). Pare che questa città sia conosciuta appunto per il problema della droga e che rappresenti uno dei peggiori casi a livello europeo, oggi in fase di miglioramento. Bisogna anche fare un inquadramento storico e pensare che 40 anni fa l’Irlanda era ancora una terra poverissima, lontana dal boom che ha visto negli ultimi 15/20 anni. È l’abbandono nel contesto urbano di una capitale, che può essere in Europa come in America.

La frase “I see seven towers but I only see one way out” si riferisce al fatto che l’unico modo per uscire dal tunnel è smettere di drogarsi, ma questo è quasi impossibile per un tossicodipendente, infatti segue dicendo “you got to cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice”: ci prova ma non ce la fa.

“She” si riferisce all’eroina stessa e la sua cavalcata finale è: “Lei corre per le strade con i suoi occhi colorati di rosso sotto il ventre nero di una nuvola di pioggia Attraverso un ingresso lei mi porta oro bianco e perle rubate dal mare Si sta arrabbiando Si sta arrabbiando, e la tempesta esplode nei suoi occhi Lei patirà il gelo dell’ago Lei sta correndo per restare ferma”

CHAPTER SIX: LA CITTA’ DEI MINATORI SULLA COLLINA ROSSA

E qui siamo al lato B del vinile, ancora nel parallelismo con la terra europea. A riprendere il filo della denuncia politica è la ballata “Red Hill Mining Town” che scende in campo al fianco dei minatori britannici bersagliati da Margaret Thatcher, la Lady di Ferro. “Le file sono lunghe e non c’è ritorno attraverso mani d’acciaio e cuori di pietra la nostra giornata di lavoro è giunta ed è andata E ci lasci ad aspettare a Red Hill Town”

Negli anni ’80 le scelte politiche di Margaret Thatcher portarono alla chiusura di diverse miniere in tutto il Regno Unito. La logica conseguenza di questo fu un aumento della disoccupazione e la protesta di migliaia di minatori, con scioperi ad oltranza – hai presente Billy Elliot? ecco, quella storia lì. Il testo di “Red Hill Mining Town” parla proprio di questo, della situazione di quei minatori, della loro frustrazione, ma anche della loro tenace volontà, dunque è una canzone di resistenza. Pur essendo una canzone mai uscita come singolo estratto ne fu realizzato un video musicale sotto la regia di Neil Jordan. Venne girato nel febbraio del 1987 in una miniera di Londra affiancato da alcune immagini di minatori in bianco e nero.

CHAPTER SEVEN: NEL PAESE DI DIO

Lasciamo l’Europa e siamo catapultati di nuovo negli spazi infiniti degli Stati Uniti. In tutta la sua potenza evocativa ecco esplodere i riff incandescenti della stupenda “In God’s Country”, ovvero il lato oscuro del sogno a stelle e strisce, qui finalmente denunciato in pubblico. Qui l’America si fa sporca, l’Occidente più in generale si mostra nella sua “naked flame”.

Bono ha dichiarato che inizialmente non sapeva come dedicare la canzone all’America, così alla fine l’ha dedicata alla Statua della Libertà: definita come una rosa del deserto dal vestito strappato che si crogiola nella sua vanità.

In Americ..ehm cioè “nel paese di dio tutti i giorni i sognatori muoiono per vedere cosa c’è dall’altra parte Lei è Libertà E viene per salvarmi Fede e Speranza, è solo la sua vanità Il più grande regalo è… oro”. Il verso “Io sto con i figli di Caino,” si riferisce al passaggio biblico su Caino nella Genesi: uno dei suoi figli, Jubal, è stato il primo musicista mai esistito. Secondo il racconto della Genesi Jubal è stato il padre spirituale di tutti quelli che hanno suonato arpa e liuto.

CHAPTER EIGHT: INCIAMPO NEI TUOI FILI

Corriamo negli spazi sconfinati e del deserto americano e lo facciamo, a detta di Bono, con “il country-blues-rock visto dagli occhi di quattro irlandesi”. Un uomo è perso ed affannato nel deserto che vede “lei” nella distanza e non capisce se è angelo o diavolo. “Lei” senza dire nulla lo salva. Cosa rappresenta realmente “lei”? domanda troppo facile, la risposta il lettore già ce l’ha.

CHAPTER NINE: ONE TREE HILL

“One Tree Hill”, dedicata – insieme all’intero disco – a Greg Carroll, caro amico e roadie della band, morto in un incidente in moto a Dublino (sulla moto che gli aveva prestato Bono).

La collina di One Tree Hill si trova nei pressi di Auckland (Nuova Zelanda) era la terra nativa del giovane maori e il luogo in cui portò Bono la sua prima notte in Nuova Zelanda. Il paesaggio fa qui da sfondo ad un commosso ricordo dell’amico scomparso. La canzone è un vero e proprio omaggio, “a memory” come la introduce Bono. L’omonima serie televisiva americana (in onda nel 2003) è stata intitolata in omaggio a questa canzone. One Tree Hill prende il nome da un pino solitario, unico albero sulla collina sopravvissuto fino a pochi anni fa. Il testo descrive la tradizionale sepoltura maori che è stata data al ragazzo, ma c’è anche un omaggio al cantautore cileno e attivista Victor Jara: “E nel mondo un cuore di tenebra, una zona di fuoco dove i poeti parlano con il cuore e poi versano il sangue per averlo fatto. Jara cantò e la sua canzone divenne un’arma nelle mani dell’amore. Il suo sangue è ancora un grido che esce dalla terra e scorre come un fiume verso il mare”

CHAPTER TEN: USCITA

L’apocalittica cavalcata “Exit” è la storia di un religioso serial-killer ispirata dalla lettura del romanzo “The Executioner’s Song” di Norman Mailer. E’ la follia omicida di un uomo che perde completamente il senno: in “he went deeper into black/deeper into white” esplicita il bipolarismo e da lì esplode in un vortice di follia. È un religioso che sfida Dio? un uomo che si fa vendetta? Un suicidio? Quali sono le mani che distruggono, le mani dell’amore, le sue o quelle di Dio? Sì, il preacher sta forse commettendo un crimine in nome di Dio?

L’impennata musicale nevrastenica dimostra come anche gli U2 abbiano recepito la lezione degli psicodrammi di Patti Smith, artista che infatti spesso richiamavano a fine canzone. Altre volte lo facevano con ricchi omaggi a Lou Reed, Elvis, Johnny Cash, insomma tutti controversi personaggi americani.

CHAPTER ELEVEN: LE MADRI DEI DESAPARECIDOS

La denuncia torna con una canzone spaccacuore: “Mothers Of The Disappeared”. E’ una canzone cullata dal ticchettio della pioggia e dal synth di Eno, oltre che dall’acustica di Edge, ed omaggia le Madri di Plaza de Mayo e la memoria dei desaparecidos argentini: “See their tears in the rain-fall”.

Al momento della pubblicazione del disco l’ex dittatore cileno Augusto Pinochet era ancora in servizio come il comandante in capo dell’esercito. Durante il Pop Mart Tour, nel 1998, gli U2 decidono di mandare in onda gratuitamente sulla tivvù chilena lo show per tutti quelli che non potevano permettersi il biglietto. Il concerto si tenne presso l’Estadio Nacional che fu utilizzato dal regime proprio come campo di prigionia dopo golpe del 1973.

Solo dopo la caduta del regime militare e il ritorno alla democrazia, con la pubblicazione del rapporto Nunca más, si permise la ricostruzione di una parte degli avvenimenti e della sorte di un certo numero di “scomparsi”: fu possibile conoscere che molti di loro furono detenuti in campi di concentramento e in centri di detenzione clandestini, torturati e infine assassinati segretamente, con l’occultamento delle salme in fosse comuni o gettati nell’Oceano Atlantico o nel Rio de la Plata con i cosiddetti “voli della morte”. Si ritiene che, tra il 1976 e il 1983, in Argentina, sotto il regime della Giunta militare, siano scomparsi fino a 30.000 dissidenti o sospettati tali. In Chile Pinochet prese il potere l’11 settembre 1973 rovesciando Salvador Allende. Durante la dittatura si stima una cifra intorno a 40.000 vittime, quasi tutti “scomparsi”. Tra le vittime, ucciso nello Estadio Nacional de Chile insieme a molti altri durante i giorni del golpe, anche il regista e cantante Víctor Jara.

“The Joshua Tree” suggella la stagione più creativa degli U2, che si tradurrà anche in una sfilza di strepitosi lati B. Per citarne alcuni: “Spanish Eyes”, “Sweetest Thing”, “Love Comes Tumbling”, “Silver And Gold”, “Walk To The Water” (quest’ultima molto amata da Bono stesso).

E con questo si conclude il breve excursus nei deserti americani dell’albero di Giosué. Forse aiuta anche a rispondere alla domanda “Perché The Joshua Tree è un grande album?” Ovviamente la risposta rimane sempre -sacrosantissimamente- relativa, ben venga però l’occasione che impone di fermarsi a capire cosa si sta maneggiando, poiché la superficialità è nemica dell’arte. A tal proposito ripropongo un pensiero che ho recentemente trovato in un articoletto su un magazine di un museo sul tema dell’importanza di fermarsi ad osservare l’arte:

“L’arte può offrire un osservatorio privilegiato da cui studiare i travagli della condizione umana. Inoltre, anziché tentare di rimediare alle umiliazioni subite riaffermando la nostra sminuita importanza, con l’aiuto dell’arte possiamo sforzarci di comprendere e di apprezzare la nostra sostanziale insignificanza. Essere presenti a se stessi sapendo evolversi, dunque sentirsi vivi in un rapporto imprescindibile con la vastità che ci circonda. Uno dei nostri difetti principali, nonché fonte di infelicità e aridità, è la difficoltà nel renderci conto di ciò che abbiamo intorno. Non lo conosciamo, non lo approfondiamo, non lo maneggiamo. Soffriamo perché perdiamo di vista il valore di quello che abbiamo davanti, vagheggiando, spesso a torto, attrattive che immaginiamo esistere altrove.”

Setlist del concerto del 16 luglio a Roma:

Sunday Bloody Sunday/New Year’s Day/A Sort Of Homecoming/Pride (In the Name of Love)/Where the Streets Have No Name/I Still Haven’t Found What I’m Looking For/With or Without You/Bullet the Blue Sky/Running to Stand Still/Red Hill Mining Town/In God’s Country/Trip Through Your Wires/One Tree Hill/Exit/Mothers of the Disappeared Encore: Miss Sarajevo/Beautiful Day/Elevation/Vertigo/Mysterious Ways/Ultraviolet (Light My Way)/One

Il viaggio nel Joshua Tree Park è supportato dallo splendido filmwork di Anton Corbijn proiettato sullo schermo 61m × 14m. Apprezzati i riferimenti ai temi sociali, al lavoro della Guardia Costiera italiana, al parallelismo di Miss Sarajevo con la storia di una rifugiata siriana, apprezzatissimo lo snippet di “Starman” (Bowie) su “Beautiful day”, perché sì, al Duca Bianco si inchinano tutti – ed è bello sentirlo celebrare di tour in tour da vari artisti. L’encore però fa titubare, il trittico Beautiful Day-Elevation-Vertigo sta lì a reclamare il suo posto nella storia, provando a dichiarare che la band è ancora gloriosamente all’attivo, ma purtroppo non è per niente credibile, infatti la tripletta di chiusura tratta da “Achtung Baby” sta decisamente una spanna sopra e la dice lunga. Lo stadio esplode e saluta i quattro dublinesi facendo eco a quel potentissimo “We’re one but we’re not the same, we get to carry each other”, chiave di volta –tutta europea!- degli anni ’90 dopo l’era The Joshua Tree.

Rimane un dubbio, e cioè un tour celebrativo lo fai quando sei ancora convincentemente in auge per non cadere in un pericolosissimo passo falso, come invece è accaduto agli U2. Questa mossa troppo azzardata gli ha fatto commettere un grave errore: ancorarli definitivamente al passato.

C’è stato un buon momento in cui i 4 –più uno a caso tra Eno, Lanois, Flood– riuscivano a proiettarsi in avanti e ad intingersi nel futuro, ma poi di fatto la loro musica è rimasta intrinsecamente nostalgica e dunque non riesce a sfondare la barriera del tempo né a proporsi come voce narrante dell’epoca corrente. E lo dimostra il fatto che sia l’ultimo album (“Songs of Innocence” 2014 – al quale sta per seguire “Songs of Experience”) che quelli precedenti non hanno mordente e non sanno parlare della storia contemporanea come invece ha fatto 30 anni fa The Joshua Tree, che ci ha gridato in faccia tutta la sua rabbia e la fascinazione per i “deserti dell’Occidente”.

Photo Credits: Danilo Giovannangeli

#FollowtheNoise…

ALTRI ARTICOLI RECENTI

Gama e Monster: un viaggio nella mostruosità che ci rende unici

Gama presenta Monster, un EP che celebra unicità e diversità

Sanremo 2025: Carlo Conti svela i 30 big in gara

Sanremo 2025: Carlo Conti annuncia i 30 big in gara

Alfa al Palazzo dello Sport: il concerto raccontato per immagini

Alfa al Palazzo dello Sport di Roma: una serata speciale

Intervista ai Cosmonauti Borghesi: a Sanremo Giovani 2024 l’inno all’imperfezione di “Aurora Tropicale”

I Cosmonauti Borghesi, giovane band romana, si raccontano in un’intervista